会社や事業の災害対応力・

レジリエンスを高める

総合防災サービス

防災対策・事業継続計画(BCP)サポート

防災対策・事業継続計画(BCP)サポートについて

- BCMS※1の構築及びBCP※2の策定や見直し

- 非常用電源の導入などBCP実効性の強化

- 北陸地域で発生想定される災害への対策

- CSRや組織文化としての防災レジリエンス向上

※1 事業継続マネジメントシステム ※2 事業継続計画

北陸電気保安協会では…

以下についてサポート

しています!

防災対策、BCPセミナーの企画、講演実施

各種セミナー・イベントで、「BCP」をテーマに講演を実施

<過去実績例>

2021年~独立行政法人中小企業基盤整備機構さまとの「BCP・事業継続計画」についてのセミナーを定期開催

2023年富山県老人福祉施設協議会さまにて災害対策について講演 他

2024年福井防災カンファレンス、富山防災マネジメントフォーラムにて、「非常用電源確保」について講演 他

※団体・企業の研修や自治体イベント、各種セミナーにおいて「BCP」をテーマとした講師派遣のご相談もお気軽にお問い合わせください。

BCP個別相談

BCMSやBCPに関わるさまざまなご悩みについて、随時ご相談を受け付けています。

- 具体的な減・防災対策について検討したい

- 防災計画やBCPを策定したけれど、「内容を見直したい、実効性を高めたい」などのお悩み

- BCMSやBCPを策定したいけれど、どこに頼んだらよいかわからない

など

そもそも…

BCP(事業継続計画)とは

BCP(Business Continuity Plan)とは事業継続計画のことで、自然災害やテロ、感染症流行、システム障害などの理由により発生した、事業の中断・阻害に対応し、かつ組織の事業継続目標に沿って製品やサービスの提供を再開復旧し、回復するように組織を導く文書化した情報のことです。2011年に発生した東日本大震災をきっかけにBCPの重要性が注目されました。

※本サイトで言うBCMSおよびBCP、またそれに関わる活動・取組みとはISO22301(2019)およびJIS Q 22301(2020)、ISO22300等に示された定義また国際的な非営利団体であるBCI(Business Continuity Institute:事業継続協会)が示すガイダンスや指針に基づいております。

BCPにおいて定めておくべき主な内容

継続・復旧すべき

対象業務は何か

許容できる事業停止時間と

復旧目標時間はどれくらいか

どの程度の水準まで

継続・復旧が必要か

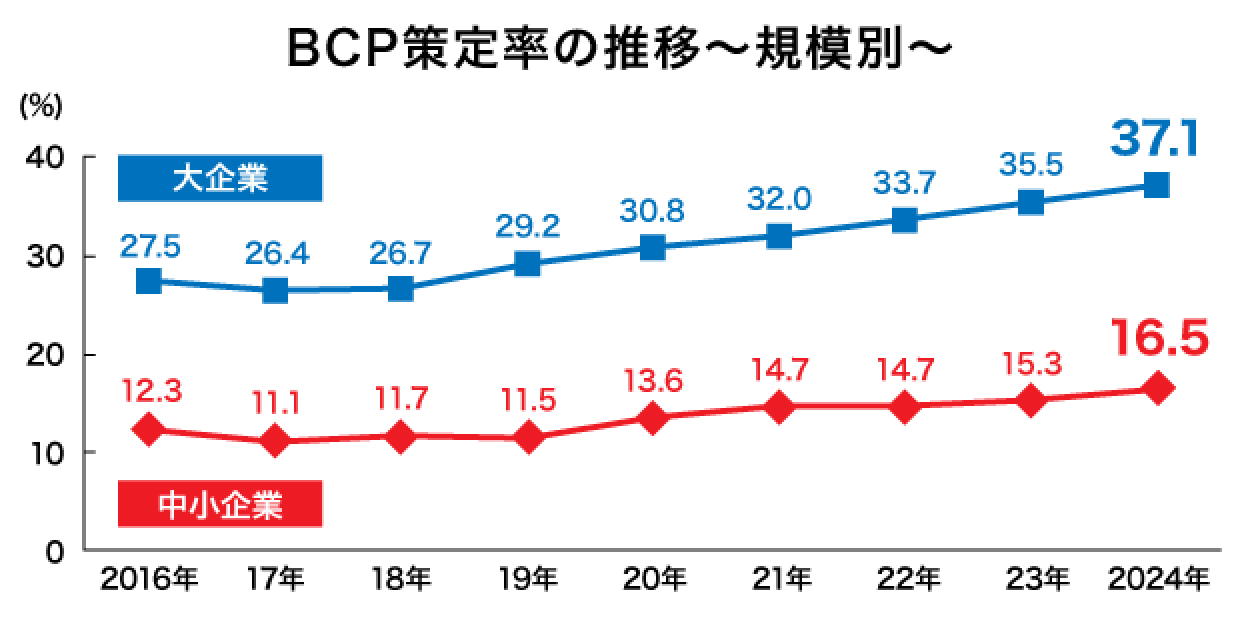

事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査(2024年)より

引用、当協会にて加工

BCPを策定する目的

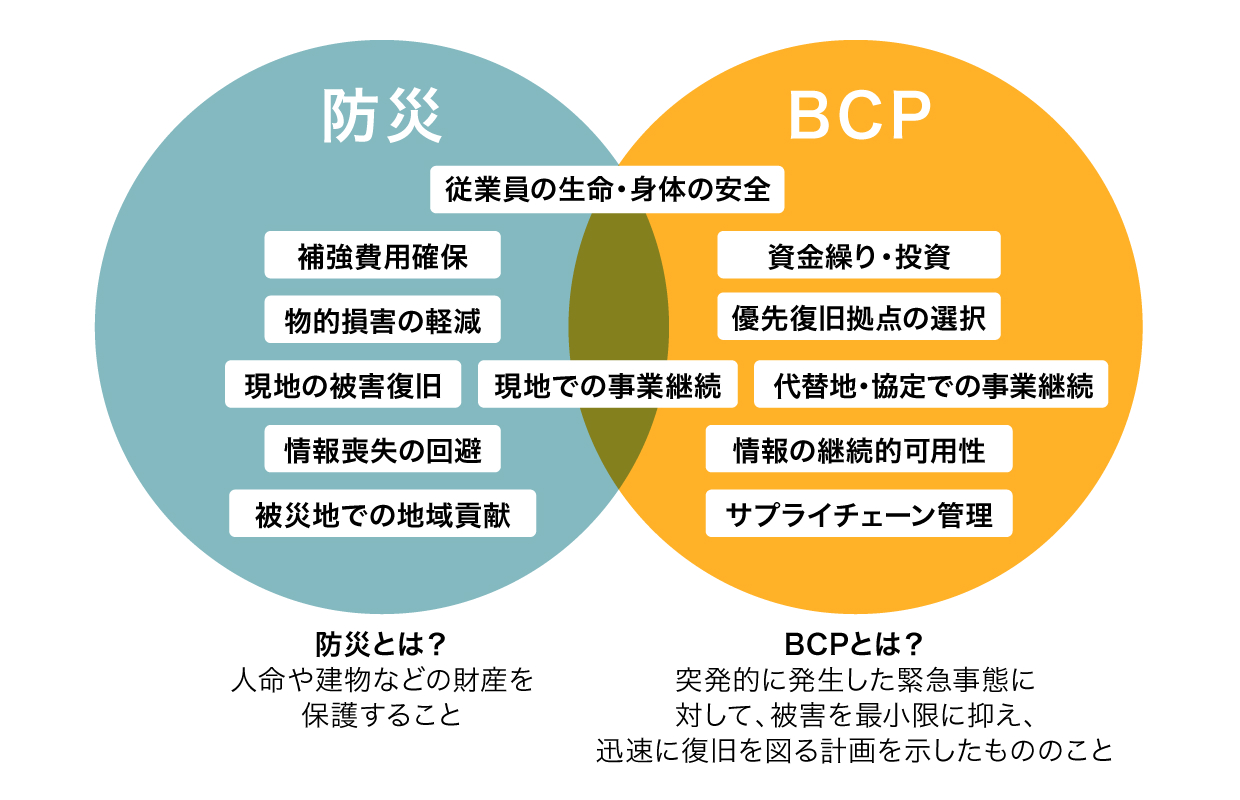

BCPは単なる防災対策とは異なり、企業のBCMS(事業継続マネジメントシステム)に準じ、緊急・非常時等での「優先事業の継続」を目的に、それに関係する製品やサービスの提供を再開復旧し、回復するように組織で共有する具体的な行動のガイダンス・手引きとなるものです。被災後の高いストレスや緊張、時間的制約がある環境下で、目標計画通りに対応策や手順の実行をサポートするために作成されます。そのために、BCPは簡潔で明確な指示命令やガイダンス、情報であり、いつだれでもが閲覧できるようにしておくことが必要となります。

具体的なBCPの成果

経営や事業の強み・弱みを認識、定期確認できる

計画策定にあたり、まずは企業また事業の実態を洗い出すことが必須であり、その取り組みにおいて企業のもつ様々な強みや弱み・課題が見えてきます。またBCPは一部日常的に業務フローに取込まれ運用されつつ、定期的なアップデートが必要であり、その都度事業の状況を確認することにもつながります。

従業員への安心感・

エンゲージメントの向上

BCMSや事業継続の仕組を構築するためには、まずは経営者によるその方向性と重要性を従業員に示し、理解してもらうことが重要です。それに基づいたBCPが策定されることで、関係者間での連携の向上、リスク対応への安心感を生むことが期待されます。

命と会社の損害を

最小限にする

分かり易く明確な指針があることで、従業員やその家族の安全の確保、優先事業の目標通りの復旧をガイドします。実際に2016年の熊本地震においてBCPを策定していた企業の復旧が早かったというデータもあります。

企業経営の信頼性を高める

サプライチェーンに属する企業であれば、製品やサービスの提供を継続できることでのチェーンでの関係性・信頼の維持、また取引先の経営を守ることにもつながります。また非常事態時に地域社会との連携に取り組めれば企業の社会的責任の評価にもつながります。

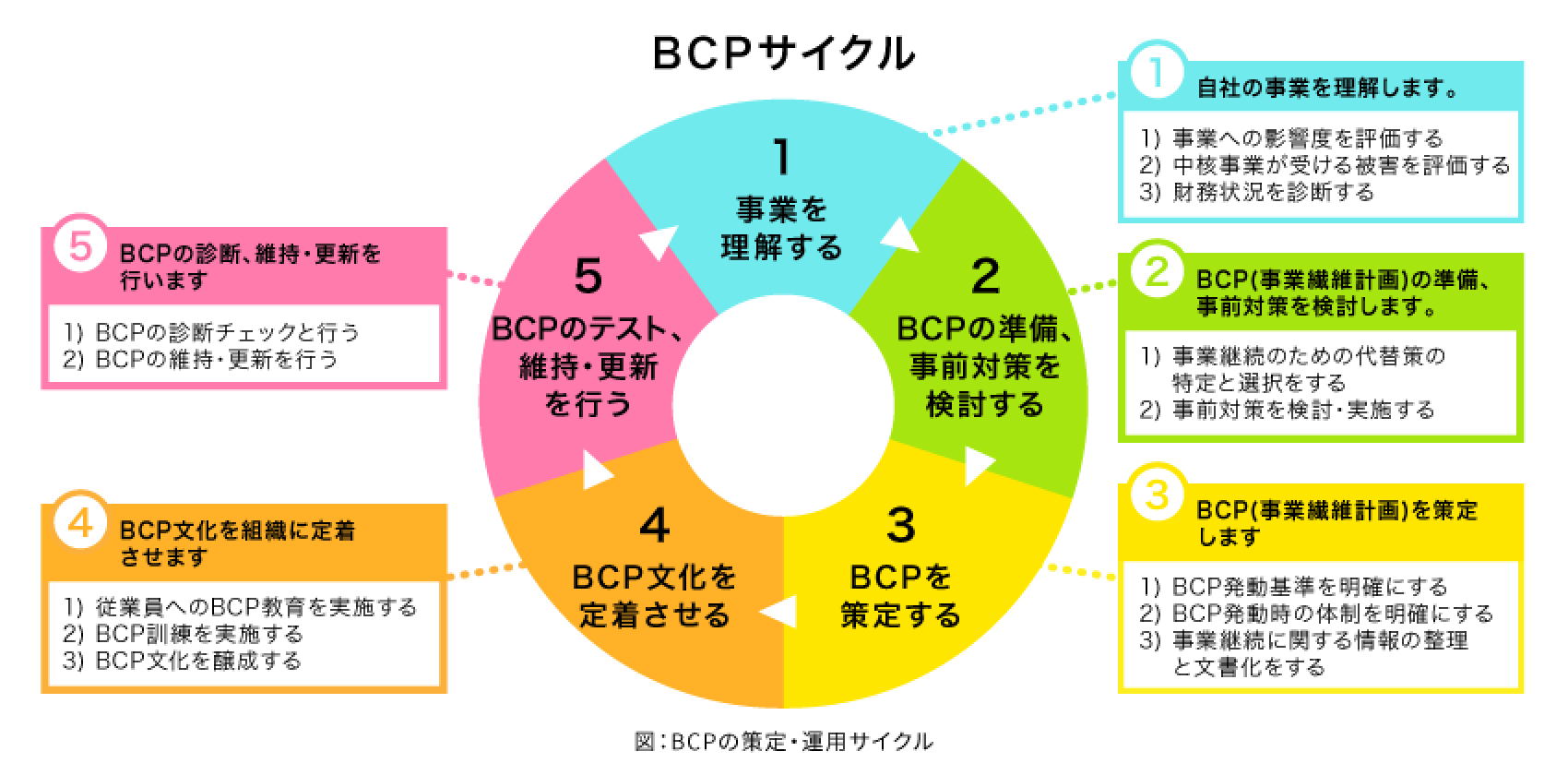

特定の災害からの事業継続・復旧を目指すものなど様々なBCPの策定方法が示されていますが、一つのBCPで全ての事業リスクに対応できる訳ではありません。企業におけるBCMS全体の中で、リスクと目的に応じたBCPを策定するのが最終目標にはなりますが、まずは自社の規模や経営環境、事業の理念や事業継続方針に合ったもので、出来るところから対応していくことを推奨します。その上でBCPは単なる計画書ではなく、継続的に運用・アップデートが必要なものであり、策定して終わりではありません。

※例えば、従業員ができる事業継続のための対応を、自発的に行えるように人を育てることも取組みの一つです。

まずは経営者の事業継続へ本気で取組む姿勢、コミットメントが重要です。そして企業・組織全体のマネジメントとして継続的・体系的に取り組むことで組織文化としていくことをが理想です。また経営環境や事業の変化があれば、その度に事業・サービスの状況分析を行い、戦略・施策をのPDCAを実施していく柔軟な対応が基本であり大切です。